引言 由于人們勞動觀念的轉變、勞動方式的更新和收入結構的日益復雜化,在人身損害賠償糾紛中,退休老人、童工、家庭主婦、在校學生、企業經營者及其他從事無償勞動者等司法實踐中常見的特殊受害主體能否享有誤工費賠償請求權的問題便隨之暴露出來。 對此,本文針對人傷理賠實踐中,上述特殊主體的誤工費賠償爭議,通過對相關基本理論、現行法律規定及案例的剖析,逐一展開探討其賠償請求權問題。

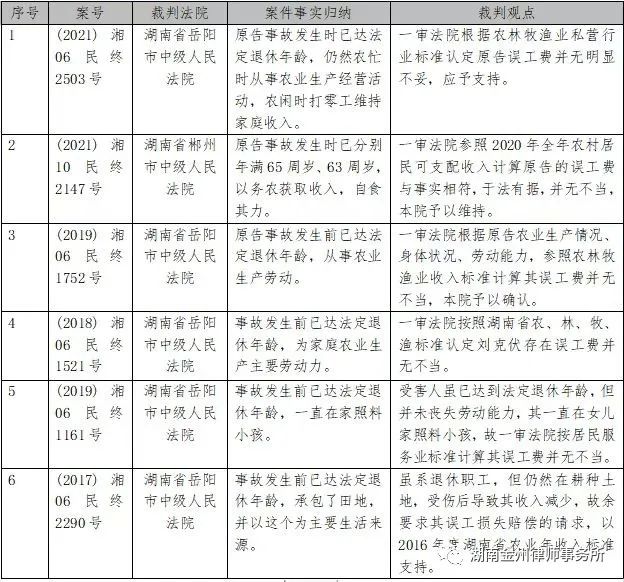

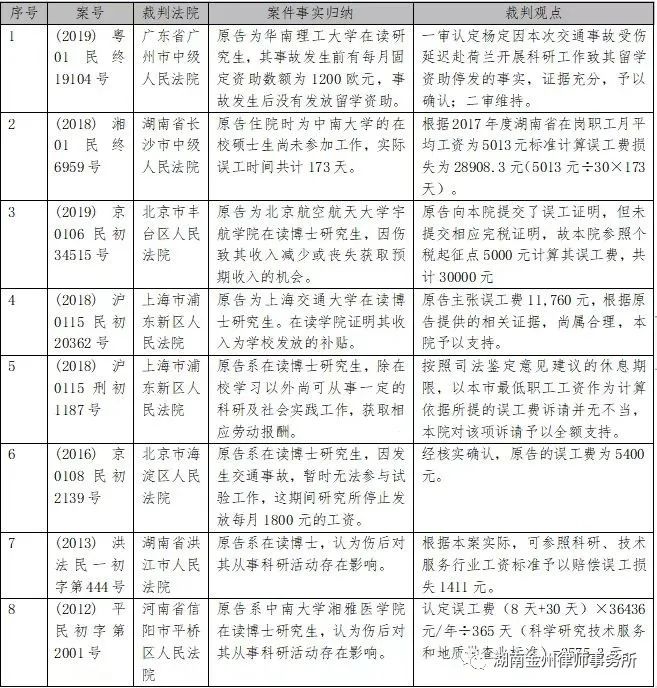

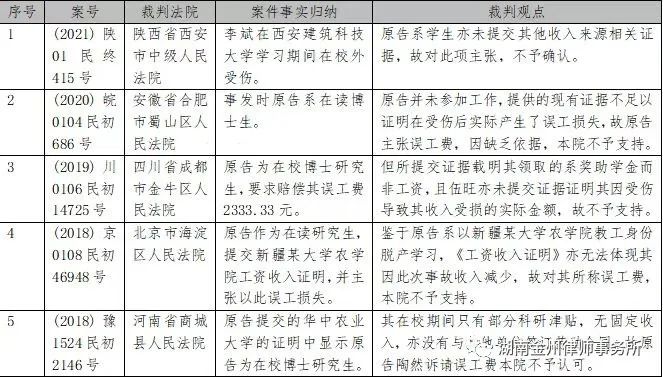

一、誤工費賠償的基本理論分析 要界定上述特殊受害人是否能作為主張誤工費賠償請求權的主體,應先回歸到對誤工費性質的認定。對此,目前學理界主要存在以下三種觀點: (1)時間利益逸失說。即認為誤工費是對受害人因人身受損導致的時間逸失的賠償,[1] ,這意味著凡有遭受人身損害的受害人均可以主張誤工費的賠償。(2)所得喪失說。即認為誤工費是對受害人從遭受人身損害到完全治愈這一期間,因無法從事正常工作或勞動而失去或減少的工作、勞動收入損失的賠償。[2](3)勞動能力喪失說。即認為誤工費是對受害人從遭受人身損害到完全治愈這一期間內勞動能力喪失或減少的賠償。[3] 結合上述觀點,筆者認為,雖我國現行法律未對誤工費的性質及定義作出特別明確的規定,但其本質是對受害人從遭受人身損害到完全治愈這一期間內,因暫時喪失或減少勞動能力而無法從事正常工作或勞動所導致的收入損失的賠償,并非直接物化為勞動能力的喪失,而是一種對具體財產損害的賠償。 二、誤工費賠償的現行法律分析 我國現行關于人身損害誤工費賠償的立法及司法解釋主要集中在《民法典》[4]及最高人民法院《關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》(2022修正)[5]的規定之中。 根據上述法律規定,可將“誤工費”賠償制度歸納為如下四個方面:(1)誤工費賠償請求權的主體是受害人;(2)誤工費賠償請求權的行使須在客觀上存在誤工的情形;(3)誤工費賠償的內容是減少的收入;(4)誤工費賠償的具體金額取決于誤工時間和收入狀況。值得注意的是,《民法典》及司法解釋對該“誤工費”這一制度再次予以承認,但遺憾的是,其規定仍延續了以往立法的簡約風格,無法全面適應新時代下司法實踐中帶來的諸多挑戰和問題,例如,家庭主婦等無勞動收入者是否必然無法獲得誤工費賠償? 結合上述法律規定和問題,筆者認為,在《民法典》時代下,受害人誤工費賠償請求權的認定應具備以下三個要件: (1)受害人在受傷前具有勞動能力。所謂“勞動能力”,是指公民有從事體力與腦力勞動或工作的能力,應當依實際情況確定,而不能將年齡作為單一的界定標準,[6]以避免在司法實踐中排除未達年齡(童工)或超齡受害人(如退休老人)主張權利的可能。 (2)受害人因遭受人身損害而不能從事原有的工作或勞動。應當注意的是,由于信息技術的發展,受害人勞動能力的喪減并不必然導致誤工的結果,需結合具體情況進行分析。[7] (3)受害人因誤工而遭受了收入的喪失或減少。 三、特殊受害人誤工費賠償請求權的司法適用分析 (1)退休老人、童工 關于退休老人和童工[8]的誤工費賠償爭議,關鍵在于年齡是否是具有勞動能力的決定性評價標準。雖在《民法典》施行之前,部分司法裁判認為,已達到法定退休年齡的老人、未滿16周歲的未成年人因超出或未達到法定勞動年齡而不予支持其誤工費的賠償請求。 但就立法層面而言,法律和司法解釋均未排除退休老人、童工的誤工費賠償請求權,其勞動收入應受法律保護;同時,就事實層面而言,許多未滿16周歲的未成年人以及達到法定退休年齡的老人具備勞動能力且實際從事務工和勞作。如果上述主體不幸發生人傷事故,因治療和養傷耽誤了勞動時間,勢必會造成其收入的減少,若單純以超齡或低齡為由而不支持誤工費,不僅與事實不符,也違反法律及司法解釋的規定,導致受害人的合法權益受到損害,亦有失公平。 正如《人民法院報》2022年10月11日第003版《煙臺一67歲老人因車禍受傷主張誤工費獲法院支持》一文所言“對于超過法定退休年齡的被侵權人,因其仍具有勞動能力,并且以自己的實際勞動取得報酬,其因事故導致誤工收入減少的損失,依法應當予以支持。”在退休老人、童工可以證明其具備勞動能力,并通過合法勞動獲得報酬,且因事故導致收入減少的情況下,其誤工費損失應依法獲得支持。 但隨著我國人口老齡化加劇,具有勞動能力的老人并都未再次進入勞動用工市場,而是回歸家庭。許多退休老人在家“帶孫”、主要從事家務勞動或務農,若他們受到侵權后能否主張誤工費賠償呢?筆者將例舉湖南地區的司法裁判案件,并就此分析如下: 通過上述案例可知,湖南地區多數法院對受到侵權時已達法定退休年齡,長期在家從事農業生產經營的老人主張誤工費的請求予以支持,通常按照湖南省農、林、牧、漁行業在崗職工平均工資標準或全年農村居民可支配收入標準進行認定;對發生受到侵權時已達法定退休年齡,長期在家照顧小孩、料理家事的老人主張誤工費的請求,亦予以支持,通常按照居民服務業在崗職工平均工資標準或湖南省最低工資收入標準進行認定。 此外,筆者近期代理了一起復合上述兩種情形的案件,即已達到法定退休年齡,在家務農并負責“帶孫”等家務勞動的老人遭受人身損害的維權案件,通過筆者向法庭與保險公司充分釋明上述法律觀點,提交類案檢索報告,最終與保險公司達成和解,為當事人成功爭取了誤工費賠償。 (2)從事家務勞動者 “家庭婦女”、“家庭煮夫”等主要從事家務勞動者,在受到侵權后能否支持誤工費賠償存有極大爭議,主要矛盾在于從事家務勞動者是否因傷減少了收入,究其根本在于其勞動是否具有財產價值。 肯定論認為,從事家務勞動者承擔的家務對其他家庭成員的正常勞動收入具有支持和保障作用,雖未直接增加家庭財產,但卻可以避免家庭財產的消極減少,故家務勞動具有財產價值,從事家務勞動者享有誤工費請求權。 否定論則認為,家務勞動雖有價值,但不能成為支持誤工費的理由。一方面,受害人從事家務勞動已經表明沒有通過其他勞動獲得收入的預期;另一方面,對于非從事勞務勞動的其他受害人而言,其正常勞動之外仍可能承擔大量家務勞動,但未賠償其不能從事家務勞動的損失,故不能將家務勞動價值視作一種收入。 筆者認為,家務勞動對家庭和社會均具有積極意義,若不承認其誤工費請求權,難以與社會主流價值觀相契合。正如(2016)鄂民再302號民事判決書中所言“主要從事照顧老人小孩等家庭型事務,其為家庭提供的勞動使其家人無需再借助外來服務,減少了家庭生活成本,屬于一種隱性收入,同樣具有經濟價值;其所承擔的家務對其他家庭成員的正常務工收入而言,無疑具有支持和保障作用。龔某受傷后,整個家庭的收入和開支勢必受到影響。”從事家務勞動者有權主張誤工費應成為司法實踐的主流共識,可按照受訴法院所在地相同或相近行業上一年度職工平均工資標準或城鎮居民人均可支配收入標準計算。 (3)在校學生 在校學生,按照不同學段可分為在校中小學生和在校大學生。其中,在校大學生包括專科生、本科生、碩博研究生。關于在校學生是否有誤工費賠償請求權,無論是立法還是司法審判實踐都存在著不同的認識。 對于在校中小學生而言,其以完成學業為主,未參與一般意義上上的工作勞動,原則上不存在誤工損失。但目前實務中存在爭議的問題是,在校中小學生遭受人身損害后,能否主張因耽誤課程的“誤學”損失?其因耽誤課程主動補課的費用是否可以“誤工費”的名義要求賠償? 在司法實踐中,部分法院認為受害人所主張的休學期間補課費并非人身損害賠償范圍而不予支持,如(2022)遼1421民初3284號案件。與此同時,也有部分法院將酌情支持部分休學期間的補課費,如(2022)京03民終16519號案中,北京市第三中級人民法院認為,王某作為在校學生,發生交通事故受傷無法正常學習,進行補課亦為減少對學業負面影響的必要措施,支持根據案情及在案證據酌定的補課費數額5000元。亦如《人民法院報》2016年10月13日第003版《農村學生出事故休學,損失怎么賠》一文中提到“首先,在校中學生因交通事故受傷確需治療、休息的,會嚴重影響學習,跟不上學校的教育學習計劃,辦理休學手續合情合理。其次,學生休學期間沒有收入,客觀上增加了休學期間的生活消費支出,也延誤了其參加工作的時間,如不支持其誤學損失,不能填平其實際發生的損失,對在校學生也不公平”。 對于在校大學生而言,普遍認為其利用課余時間從事兼職工作獲取收入,若因遭受人身損害而不能從事上述工作導致的收入減損,有權主張誤工費賠償。頗具爭議的是,在校研究生按期受領來自學校或導師所發放的補貼、科研津貼、留學資助等,能否視為其勞動收入?因遭受人身傷害后導致其無法正常參加科研活動時,上述主體能否主張誤工費?對此,結合案例分析可知,司法實踐給出了不同的回應,具體如下: 1. 支持或部分支持在校學生主張 誤工費賠償請求的案例摘錄 此外,對于那些因遭受人身傷害而喪失原本存在的工作機會的在校學生而言,司法實踐中通常支持其誤工費的賠償請求。如(2018)湘01民終1764號案件中,湖南省長沙市中級人民法院認為,原告在事故發生時已經取得博士研究生學歷,因遭受人身損害使其只能延緩赴港工作,本應獲得的收入而無法獲得,符合誤工費的條件,工資標準酌情參照2016年城鎮非私營單位在崗職工年平均工資確定。 2. 不支持在校學生主張 誤工費賠償請求的案例摘錄 (4)從事無償勞動者 對于從事無償勞動者而言,其從事無償勞動雖然創造了價值,但該價值并未給勞動者帶來直接經濟利益,其誤工時不能繼續從事該項無償勞動并不產生勞動收入損失的結果,所以一般認為從事無償勞動者不享有誤工費賠償請求權。但是同樣也有少數派觀點,主要從勞動能力喪失說的角度來講,受害人既然從事某項無償勞動,其勞動換取的對價就不是經濟收入,有可能是內心滿足或是社會評價等。其勞動能力受損,剝奪了勞動者實現其目的的途徑,其損失的雖然不是收入,但是可以通過誤工費的方式來表現為實現其勞動目的的請求權。[9] (5)企業經營者 最高法民一庭《企業經營者的經營利益損失不屬于誤工損失的范圍》一文中闡述:“企業經營者的經營利益損失不屬于誤工損失的范圍。這一點在理解與適用本條規定的時候,應當格外予以注意。” 理由在于,個體工商戶、企業經營者所獲得的營業收入中除了勞動能力、經營能力(或可視為勞動能力之一種)的因素外,還包括資本、技術、勞動力、機會等要素,不能全部視為勞動能力之所得。 因此,計算上述主體的誤工費時,不能完全將營業收入作為標準,僅能以其中相當于勞動收入的部分作為賠償依據。個體工商戶、企業經營者并非固定工作收入者,其應當向法院舉證證明近三年的收入情況。若是營業收入,應當將經營成本及勞動能力以外的要素對應的收入扣除后核算其平均收入。若不能舉證證明近三年的平均收入狀況,根據其經營事項,可以參照相同或相近行業標準計算收入。 結語 本文結合立法與爭議,分析了人傷爭議中,涵蓋退休老人、童工、從事家務勞動者、在校學生、從事無償勞動者、個體工商戶和企業經營者在內的不同特殊受害人,在何種情況下享有誤工費賠償請求權的問題,以及在確定上述主體享有誤工費賠償請求權的前提下,其誤工損失認定和計算問題,以期可以起到拋磚引玉之作用,對司法制度的改革及實務的代理、審判工作發揮一定的參考價值。 引用: 1.劉東方.關于誤工費的法律解釋[J].山東社會科學,2005年第6期. 2.程嘯.侵權行為法總論[M].北京:中國人民大學出版社,2008 年版,第 462 頁. 3.楊立新.侵權法論[M].北京:人民法院出版社,2005 年版,第 713 頁. 4. 《民法典》第一千一百七十九條規定 侵害他人造成人身損害的,應當賠償因誤工減少的收入。 5.最高人民法院《關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》(2022修正)第七條規定 誤工費根據受害人的誤工時間和收入狀況確定。誤工時間根據受害人接受治療的醫療機構出具的證明確定。受害人因傷致殘持續誤工的,誤工時間可以計算至定殘日前一天。受害人有固定收入的,誤工費按照實際減少的收入計算。受害人無固定收入的,按照其最近三年的平均收入計算;受害人不能舉證證明其最近三年的平均收入狀況的,可以參照受訴法院所在地相同或者相近行業上一年度職工的平均工資計算。 6.田韶華.誤工費賠償中的疑難問題[J].法學,2010 年第9 期,第143 -152 頁. 7.曾隆興.現代損害賠償法論[M].北京:法律出版社,1988 年版,第 196-197 頁. 8.《中華人民共和國未成年人保護法》第二十八條規定 任何組織和個人不得招用未滿十六周歲的未成年人,不包括國家另有的規定。 9.仇忠浩. 幾種特殊情況下的誤工費問題[J]. 山東審判,2014年第2期,第102頁. 聲 明 以上所刊登的文章僅代表作者本人觀點,不得視為湖南金州律師事務所或其律師出具的任何形式之法律意見或建議。如需轉載或引用該等文章的任何內容,請私信溝通授權事宜,并于轉載時在文章開頭處注明來源于公眾號“湖南金州律師事務所”及作者姓名。未經本所書面授權,不得轉載或使用該等文章中的任何內容,含圖片、影像等視聽資料。如您有意就相關議題進一步交流或探討,歡迎與本所聯系。