前言

合同訂立,往往體現著合同當事人對磋商事項達成的合意。在交易背景下,通過合同條款確定合同當事人的權利義務,更有助于保障合意事項的順利推進及合同當事人權益的具體落實。但基于合同履行過程中可能出現的不同風險致使合同無法如約履行且無法采取有效措施積極補救繼續履行時,往往容易使得合同當事人產生矛盾,致使“合同僵局”的困境出現。盡管合同當事人對合同的無法繼續履行通常可以達成高度一致的認識,但對于合同具體于何時真正解除則存在較大爭議。

在民商事爭議解決糾紛案件中,合同當事人通常并未依據《中華人民共和國民法典》(以下簡稱《民法典》)規定的合同解除方式解除合同,除此之外,亦怠于以明示或默示的方式向對方發出解除通知。當合同已經不能履行,如雙方不行使解除權,合同的未解除狀態將會給各方帶來持續的負面結果。訴諸爭議時,如何確定合同解除基準日用以確認違約金主張等在內的責任承擔問題,往往是核心爭議焦點之一。

有鑒于此,本文旨在就“合同僵局”下合同解除基準日的規定予以分析。

《民法典》體系下的合同解除綜述 Law

(一)合同解除種類 根據《民法典》所確立的合同解除體系,合同解除包括以下兩類:單方解除、雙方協議解除,其中單方解除又分為約定解除和法定解除。具體如下圖: 1.協議解除(協商一致解除) 根據《民法典》第五百六十二條規定,當事人協商一致,可以解除合同。在協商一致解除的情況下,意味著不論合同中是否載明合同解除的觸發事由條款或與之有關的規定,合同當事人可以隨時就合同解除協商達成一致意見。 2.約定解除 根據《民法典》第五百六十二條規定,當事人可以約定一方解除合同的事由。解除合同的事由發生時,解除權人可以解除合同。本條規定約定解除的適用應系合同當事人事先約定了解除合同的觸發條件,在該條件發生時,合同中載明的享有合同解除權的一方或雙方可以解除合同。 3.法定解除 根據《民法典》第五百六十三條規定,有下列情形之一的,當事人可以解除合同:(一)因不可抗力致使不能實現合同目的;(二)在履行期限屆滿前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務;(三)當事人一方遲延履行主要債務,經催告后在合理期限內仍未履行;(四)當事人一方遲延履行債務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的;(五)法律規定的其他情形。以持續履行的債務為內容的不定期合同,當事人可以隨時解除合同,但是應當在合理期限之前通知對方。本條中規定了四種明確情形,并以第五款作為兜底條款保證法律的延伸性。[1] 但需要注意的是在四種明文規定的情形下行權的主體可能存在差異,在第一種因不可抗力導致的合同解除情形下時,合同當事人平等的享有提出合同解除的權利。但針對后三種情形,一般多發生于守約方提起的合同解除,否則違約方提起訴訟極有可能惡意獲利并且擾亂交易市場引發投機風險。[2] (二)合同解除行使期限及行使方式 1.行使期限 根據《民法典》第五百六十四條規定,合同解除權行使的期限為: (1)依照法律規定;(2)依照當事人約定;(3)未明確行使期限的,應自解除權人知道或者應當知道解除事由之日起一年內不行使或經對方催告后在合理期限內不行使的,該權利消滅。 “催告合理期限”盡管單從法律的規定中難以界定,但結合域外各國立法的規定,基本傾向于認為行使合同解除權的期限不應超過訴訟時效。因為在請求權訴訟時效已經經過的情形下,如果行使解除權,合同雙方當事人可以基于訴訟時效經過提出抗辯,而使解除權行使失去意義,因此合同解除權行使的合理期限比訴訟時效更短,符合合同解除權的行使邏輯和經濟原則。[3]也有不少觀點認為,合理期限應當嚴格限制在除斥期間的范疇之內。需要引起特別注意的是,在特殊領域中的合理期限規定亦有更明確的要求,如根據《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十一條規定,商品房買賣交易中解除權行使的合理期限為三個月。對方當事人沒有催告的,解除權人自知道或者應當知道解除事由之日起一年內行使。逾期不行使的,解除權消滅。 2.行使方式 關于合同解除權的行使,目前國際上主要有三種立法模式:第一種以法國為代表,通過法院裁判解除合同,當事人無權自行解除合同。第二種以日本為代表,符合法律規定時,合同自然解除。第三種以德國為代表,解除合同應向相對方表達。[4]我國主要采取德國式立法模式,要求解除權人必須有前置的解除表達行為。 合同解除權屬于形成權。根據《民法典》第五百六十五條規定,合同解除包括“通知解除”和“司法解除”兩種方式。合同解除權人既可以通知對方解除合同,也可以未經通知對方直接以訴訟或者仲裁的方式解除合同。 合同解除權行使下的基準日確定 Law

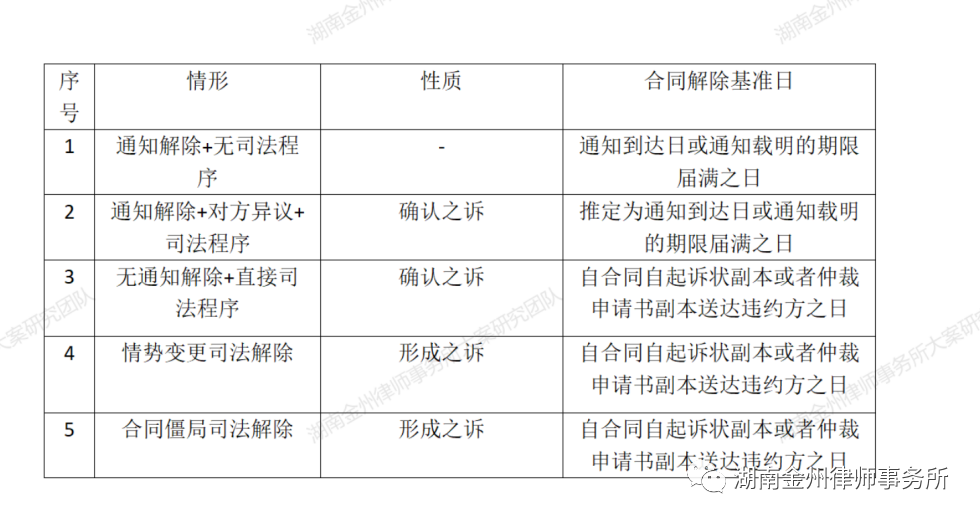

(一)通知解除 根據《民法典》第五百六十五條規定,合同解除以通知到達對方時解除;《民法典》第一百三十五條規定,民事法律行為可以采用書面形式、口頭形式或者其他形式;法律、行政法規規定或者當事人約定采用特定形式的,應當采用特定形式。 合同解除作為一種存有相對人的民事法律行為,解除意思表示采用“到達主義”,即可以采取書面、口頭或其他形式到達相對方。此外,最高人民法院《全國法院民商事審判工作會議紀要》(法〔2019〕254號,以下簡稱《 九民紀要》)第46條【通知解除的條件】規定,只有享有法定或者約定解除權的當事人才能以通知方式解除合同。不享有解除權的一方向另一方發出解除通知,另一方即便未在異議期限內提起訴訟,也不發生合同解除的效果。《九民紀要》第48條【違約方起訴解除】規定,違約方不享有單方解除合同的權利。 在此基礎上,一般認為守約方在以書面、口頭或其他形式表達“合同解約”這一意思表示后并到達違約方的當日即為雙方合同解除的基準日。如意思表示中含有履行期限的,違約方在規定期間內仍無法履約的情況下,合同應自通知載明的期限屆滿時解除。 (二)司法解除 根據《民法典》第五百三十三條、第五百六十五條、第五百八十條規定,司法解除發生的主要情形包括:1、情勢變更中,合同當事人無法在合理期限內實現再磋商結果,合同當事人可以請求人民法院或者仲裁機構變更或者解除合同;2、在一方發出通知解除的意思表示后,另一方對解除合同存有異議,此時任何一方當事人均可以請求法院或者仲裁確認解除行為的效力;3、未發生通知解除的情況下,合同當事人直接以提起訴訟或者申請仲裁的方式依法主張解除合同;4、非金錢債務下存在法律上或者事實上不能履行、債務的標的不適于強制履行或者履行費用過高、債權人在合理期限內未請求履行情形時致使不能實現合同目的的,合同當事人可以請求終止合同權利義務關系。《九民紀要》第48條【違約方起訴解除】規定,違約方不享有單方解除合同的權利,但針對部分合同(如長期性房屋租賃合同)履行存在例外情形。 (三)守約方/違約方角度的合同基準日拆解細分 結合《民法典》及《九民紀要》的規定,合同解除基準日可做如下拆解分析: (1)守約方作為解除權人的合同基準日確定 結合法律規定,守約方作為合同解除權人既有“通知解除”亦有“司法解除”的權利。具體可分為如下五種情形: 在上述五種情形中,情形2、情形3屬于確認之訴,即采用解除通知或訴狀副本到達或通知載明的期限屆滿之日確定合同解除基準日;而情形4、情形5屬于形成之訴(變更之訴),實際可以理解為真正的司法解除,即通過司法機關的確認最終變更合同當事人之權利義務。情形1中依照前文已有分析,再此不過多贅述。情形2中因通知解除一般認為屬于守約方的權利,在此情況下一般可概括為守約方發出通知解除的意思表示,違約方對此有異議,守約方及違約方均可請求法院或仲裁確認解除行為的效力。結合“通知解除”的相關分析,如守約方具有法律規定的解除前置條件并且將通知送達給另一方也即違約方時,通知到達另一方時合同便已解除,后續不論雙方是否異議與否均不影響通知送達時發生的法律效力。故仍應當以通知解除中的通知送達日作為合同解除基準日,如通知有明確載明的期限屆滿之日則以此作為合同解除基準日。情形3-情形5中,在守約方向法院或者仲裁機構提出主張并被加以確認的合同解除基準日,應當依據《民法典》第五百六十五條第二款規定,自起訴狀副本或者仲裁申請書副本送達違約方時解除。但根據檢索案例的情況分析,亦有法院認為訴諸法律的合同解除基準日為當事人起訴之日或法院判決生效之日。如(2020)湘01民終4025號租賃合同糾紛二審民事判決書中,法院確定合同解除日為原告起訴日;(2021)魯0212民初3956號服務合同糾紛民事二審民事判決書中,法院認定合同解除日為判決生效之日。 (2)違約方作為解除權人的合同基準日確定 結合法律規定,違約方作為合同解除權人一般僅能通過“司法解除”行使權利。在“通知解除”的分析中,已論述違約方提起的異議不影響守約方單方行使通知解除的效力。在“司法解除”情形中,法律賦予違約方在特殊情況下訴諸合同解除的權利,諸如《九民紀要》第48條中明確的長期性合同履行過程中亦需要考慮違約方的權利而進行司法判決解除,《民法典》第五百三十三條、五百六十五條、第五百八十條亦未明確排除違約方提出合同解除權,但針對違約方提出解除的細化標準仍有待進一步明確,諸如針對非金錢債務的“合理期限”、“履行費用過高”的具體標準應如何規定等。 關于違約方訴諸法律的合同解除基準日,依據《民法典》第五百六十五條第二款規定,應當自起訴狀副本或者仲裁申請書副本送達違約方時解除,但針對具體的合同解除日仍須結合個案進行分析。如(2022)湘0105民初5478號房屋租賃合同糾紛民事一審民事判決書中,法院認為合同解除基準日應當以被告當庭提出反訴請求之日作為合同基準基準日;(2022)湘0105民初13946號房屋租賃合同糾紛一審民事判決書中,法院認為合同解除基準日應以原告2022年11月16日收到反訴狀副本之日起解除。(2021)皖03民終2987號民事判決書中,法院認定租賃合同自違約方自微信發出解除合同通知到達對方時解除。 結合司法立意及實務處理的情況來看,通知解除的情況下,守約方提出的解除意思表示一般在送達違約方后便發生合同解除的實際效果。而在司法解除的情況下,因實務中亦存在守約方故意不解除合同而加重己方損失從而使得違約方可能承擔的違約責任范疇超過可預見范圍的可能性,故在司法解除的情形下,不能僅依照法律規定判斷,更需兼顧合同簽訂各方的利益。不少實務觀點認為在合同已存在無法/不適宜繼續履行且能明晰具體的不能履行之日時,該不能履行之日相較于現行法律規定更應當作為真正的合同解除基準日,這一認定也更符合客觀情況。

結語 “合同僵局”場合下,目前司法實踐中亦未采取“一刀切”的方式對合同權利義務終止時間進行確認,而是賦予法院在個案中根據具體案情享有酌定的自由裁量權。對合同當事人而言,不僅應當重點關注合同簽約時的法律風險,更應關注合同履行過程中潛在出現“合同僵局”的風險預警及化解之道,以免出現“合同僵局”問題時因未能采取積極有效措施從而加重責任承擔的比重。同時,隨著法治水平的不斷進步,未來相信針對合同解除基準日的分析亦有更加明確及統一的標準,從而更好的指導民商事活動的有序進行。 實習生羅琦對本文亦有貢獻。 [1] 如《民法典》第五百三十三條【情勢變更時的當事人合同解除權】:合同成立后,合同的基礎條件發生了當事人在訂立合同時無法預見的、不屬于商業風險的重大變化,繼續履行合同對于當事人一方明顯不公平的,受不利影響的當事人可以與對方重新協商;在合理期限內協商不成的,當事人可以請求人民法院或者仲裁機構變更或者解除合同。人民法院或者仲裁機構應當結合案件的實際情況,根據公平原則變更或者解除合同。 [2] 違約方是否有法定合同解除權,持反對意見的學者以韓世遠教授為代表,但也不乏較多學者贊同這一制度創新,代表學者如崔建遠教授、王利明教授等。參見周倩:《民法典》視野下打破 “合同僵局”的規則探討,載《民商法爭鳴(第19輯)》,2022年第1期88頁。 [3] 高豐美、丁廣宇:合同解除權行使“合理期限”之司法認定—基于 36 份裁判文書的分析,載《法律適用》 2019 年第 22 期92頁。 [4] 劉承韙:合同解除權行使規則解釋論,載《比較法研究》 2022 年第 2 期124頁。