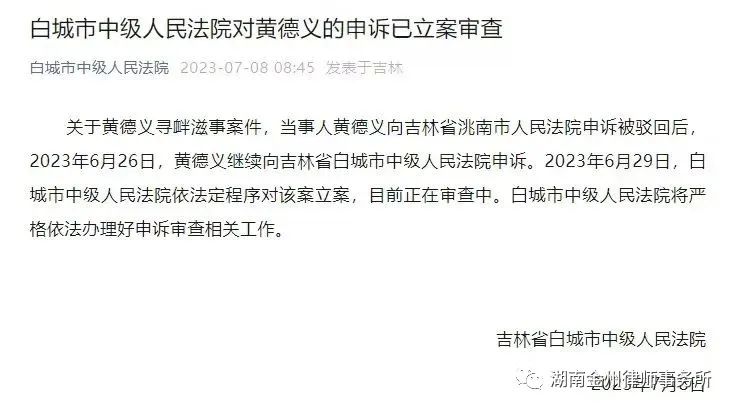

【事件脈絡】 近日,一則村民私自建橋被判刑的新聞引發熱議。 據央視網,吉林省一村民未經審批,在村邊一條河上修建了一座長7.5米、寬1.5米的浮橋,總共投入超過13萬元。為收回成本,他讓過橋村民、路人自愿交費,被當地水利局以非法建橋為由處罰并強制其拆橋。后又因建橋收費構成尋釁滋事罪,被判處有期徒刑兩年,緩刑兩年。 目前該村民決定繼續申訴。 截至發稿,紅星網等多家主流媒體都對本案進行了報道,羅翔也對尋釁滋事罪的相關問題進行了評析,涉案的村民究竟是修橋補路的大善人,還是車匪路霸,網絡上各種聲音吵得沸沸揚揚。

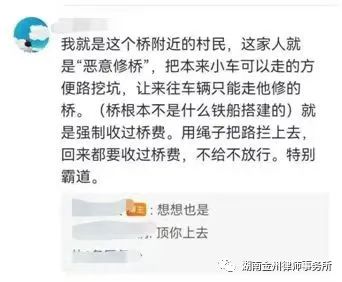

【律師解讀】 1、村民自籌資金搭橋為什么會被行政處罰? 《中華人民共和國水法》第六十五條有明確規定,個人不得隨意修橋建橋。這主要是出于行政管理的必要,防止個人擅自改變土地用途,甚至利用土地進行經營,《中華人民共和國公路法》也規定了禁止任何單位和個人在公路上非法設卡、收費、罰款和攔截車輛。總之,未經行政主管部門同意攔路、設卡、修橋,都是一個性質,違反了現行行政法律規定,面臨行政處罰。 根據相關報道,本案行為人曾經被水利部門罰了三次都沒徹底拆除,次次罰,一罰就拆,罰完又建。乍一聽,確實像以前被城管追著罰的擺攤賣貨,打的是游擊戰,一味靠罰沒法完全“消殺”。 尋釁滋事罪,《刑法》規定的行為方式有隨意毆打他人,有追逐、攔截、辱罵、恐嚇他人、有強拿硬要或者任意損毀、占用公私財物,還有在公共場所起哄鬧事,造成公共場所秩序嚴重混亂的。 01 首先,關于私自收費的問題,是強買強賣還是自愿很關鍵。 對于收費,行為人稱,自己在焊船體、搭建上投入超13萬元,收費是想收回成本,同時,他從未強制收錢,都憑村民自愿,對一般的過路人,也不存在“不給錢不讓過”的情況。李某某、振林村某村干部和多位洮兒河對岸安全村村民也證實該說法。 本案中,如果真是自愿交費,行為人主觀上沒有尋釁動機,不是要“耍流氓”,客觀上,修橋鋪路,是為了滿足群眾需求,屬于“有益行為”,顯然不能界定為犯罪。 反轉的是,有網友爆料,事情沒有那么簡單,行為人建起橋來之后就把本來車輛可以通行的淺水區給挖深了,以便于壟斷收費,每個月營業額其實不少。還有爆料其曾經被舉報到掃黑辦,被備受其“害”的村民多次信訪反映。 由于事件發酵迅速,尚沒有全面的報道,不能蓋棺定論,如果是強買強賣,其中是不是有超越行政違法程度的行為,涉嫌尋釁滋事、強迫交易等,則另當別論了。 02 其次,關于“屢教不改”的問題,在行政監管沒有立竿見影的情況下,轉向刑法,亦不合理。 既然法律已經規定了行政處罰,不宜再動用刑罰來達到社會治理的目的,本案的背景或許有掃黑除惡的色彩,但當下,對違法違規行為的治理,應當以人為本,否則爭議不斷,百害而無一利。 3、時事評析 這件事情留給我們的思考不僅僅是尋釁滋事罪的適用問題,本質上還是社會治理問題。已經有網友把這件事情類比《愚公移山》,逢山開路、遇水架橋,如果要改寫這個現代寓言,行政上要求其補辦手續或對其進行輕微處罰后,規劃架一座造價合理安全可靠的新橋,再行拆除,本也可以成為一段佳話。